舞台上の登場人物が、小さなテーブルの前にある床に座っている共演者の女優から背を向けると、日本の観客は静まり返り、厳粛な雰囲気に包まれる。彼は頭を下げ、それから観客の方を向く。その表情は空虚で不可解だが、どこか深い警戒感を漂わせている。何かがひどくおかしい。

東京郊外の薄暗い劇場は満員だ。デート中の若いカップル、演劇通の老人たち、そして十代の若者たちまでが、劇作家・演出家の平田オリザが描く未来を垣間見ようと、ガタガタの劇場にぎっしりと詰めかけている。彼らは上機嫌で劇場に入り、おしゃべりしたり笑ったりしていた。しかし今、彼らは静かに劇場に釘付けになっている。

緊張の中心にいるのは、高さ約90センチのロボット。巨大なキューピー人形を思わせる、特大のプラスチック製の頭を持つ。劇中に登場するロボットは2体で、もう1体は花柄のエプロンを羽織って舞台から降りてきたばかりだ。

「ごめんなさい」ロボットは球状の目を上げて女優に話しかけながら言った。「全然仕事する気分じゃないんです…」

ロボットは落ち込んでいます。

平田の『働く私』では、ロボットは単なる掃除機をかけたり部品を作ったりする機械の自動人形以上の存在です。感情を持つロボットは、ロボット自身と飼い主の双方に課題をもたらします。この劇は、そのような関係をどう築くかという問題に取り組んでいます。主人と従者が共に鬱状態になったらどうなるでしょうか?これはフィクションですが、平田のビジョンは日本で芽生えつつある現実を反映しています。そこでは、科学者や政策立案者たちが、ロボットが社会において新たな役割を担うと考えています。同僚、介護者、そして友人としての役割です。

陰気なロボットはタケオと名付けられ、劇の終盤では、問題を抱えているのは彼だけではないことが明らかになる。家の主人は失業中で、裸足で歩き回り、まるで無気力の象徴のようだ。ある場面で、彼の妻イクエが泣き始める。タケオはこの状況を仲間のロボット、モモコに伝え、二人はどう対処すべきかを話し合う。「落ち込んでいる人間に、元気を出せと言ってはいけない」とタケオは言う。以前、タケオがロボコップのテーマソングで彼を元気づけようとした時、タケオ自身も元気を出せなかったのだ。モモコも同意する。「人間って難しいものね」

それほど深遠な対話ではない。だが、人間とロボットが隣り合って暮らす世界において、それほど場違いなわけでもない。ロボットが人間の弱点について考えるために立ち止まる理由がないだろうか? 観客が劇場から出てくると、彼らは互いに振り返り、ささやき合い、個人的な繋がりに安らぎを覚える。この30分間、私はTakeo ――あの、とびきりスタイリッシュなゴミ箱とほぼ同じ大きさと美しさを持つ機械―― に、漠然と似たような繋がりを感じていたことに気づいた。共感すら覚えた。私が日本に来たかった奇妙な未来は、既に到来していたのだ。

***

ジェミノイドFは、まるで新人デビューしたばかりの少女のように、部屋の前方に座っている。両手は優雅に膝の上に置かれ、長い黒髪がふわふわの緑のセーターに垂れ下がっている。彼女は時折瞬きをし、胸をリズミカルに上下に揺らしている。まるで満員の観客席越しに友人を探すかのように、ゆっくりと部屋を見渡している。彼女と目が合った瞬間、まるで認識したかのような錯覚に陥り、ほんの一瞬、ジェミノイドFは私を実際に見ているような気がした。もしかしたら、彼女は私のことを知っているのかもしれない。

すると彼女の視線が動き、魔法は解けた。繋がるどころか、嫌悪感を覚える。ジェミノイドFの動きはどこか硬直していて、鈍重で、まるでゾンビのようだ。「このロボットは他のロボットと比べてとても人間っぽいです」と、彼女を作ったロボット工学者の石黒浩は言う。「でも、完璧ではないんです」

ロボットが人間のように見えると、私たちは無意識のうちに、人間と同じように軽快かつ素早く動くことを期待します。そうでない場合、私たちの脳はエラーメッセージを送ります。

アーティストからエンジニアに転身した石黒氏は、ロボット工学の最先端で研究を続け、不気味なほどリアルな作品で名声を博している。彼にはオノ・ヨーコ風のアヴァンギャルドな雰囲気が漂っている。研究室の中にいるにもかかわらず、彼は色付きメガネをかけ、黒いレザージャケットを着ている(外は蒸し暑い)。髪はベートーベン風にふっくらと襟まで届くボリュームのあるふわふわヘアにしている。ジェミノイドFが時折鳥のような動きをしなければ、大阪大学にある石黒氏の研究室は風変わりな彫刻家のギャラリーと見間違えられてしまうかもしれない。ガラスの展示ケースには、ふっくらとした頬にサンドレスをまとった、4歳の娘の完璧なレプリカが置かれている。他にも様々な大きさや形のロボットが、生気のない目で、固まったようにこちらを見つめている。

石黒氏はそのキャリアの大半を、私がジェミノイドFに対して感じた愛情と嫌悪のように、ロボットによって引き起こされる相反する感情を探究してきた。氏によれば、アンドロイドの外見と動作の不一致が「不気味の谷」を生み出すのだという。1970年代に日本のロボット工学者森政弘氏によって造られたこの言葉は、人間に近づきつつも完全には人間には至っていないロボットが引き起こす恐怖感を表現している。ロボットが人間のように見えるとき、私たちは無意識のうちに、人間と同じように容易かつ迅速に動作することを期待する。そうでない場合、私たちの脳はエラーメッセージを伝えると石黒氏は述べ、これは彼と共同研究者がfMRIを使用して特定した神経シグネチャーであると考えている。より優れたアクチュエータという形で人間の動作をスムーズに再現できるテクノロジーが開発され、その不一致が解消され、不気味の谷が完全に解消されるのは時間の問題だと石黒氏は語る。

しかし、石黒氏がより興味深いと感じているのは、ジェミノイドFがどのようにして最初の、より儚い反応、つまり生命の錯覚を引き起こすかという点だ。彼女は石黒氏が「存在感」と呼ぶものを持っている。「私の目標は、単に人間のようなロボットを作ることではありません」と石黒氏は語る。「存在感を理解することです。それは一体何でしょうか? 人間とは何か、そして人間らしさとは何かを理解したいのです。」

石黒は近くに座っているロボットを指差した。そのロボットは小柄で、身長はわずか60センチ強、体重はわずか3キロ。明らかに人間とは思えない。腕は2本で、下半身はオタマジャクシのような形をしている。しかし、不気味なほど表情豊かな目を持ち、人間の皮膚のように滑らかでしなやかなシリコン素材で覆われている。石黒は、人間の感覚のうちたった2つを刺激するだけで、意識状態を呼び起こすことができると語る。このロボットは人を怖がらせることが多いが、抱きしめると嫌悪感は消えるという。

石黒氏は、自我感覚を持つロボットは、遠く離れた友人や親戚と交流するための物理的な代理人となり、孤独感を和らげるのに役立つと考えている。あるいは、ロボットは自分自身の分身として機能することもできる。石黒氏は既に、シリコンと自身の髪の毛を使って自身の精巧なレプリカを作成し、アンドロイドを生活に取り入れようと試みている。時には、ドッペルゲンガーを使って遠隔講義を行うこともある。数年前、加齢とともに類似性が薄れていくのではないかと懸念し、美容整形手術と幹細胞治療を受け、類似性を維持しようとした。

彼がそう言った後、私は彼が観客によく投げかける「ロボットと、私が生まれ持った肉体のどちらが私に近いのか」という質問を本当に信じているのかと尋ねた。もちろん、あなたこそが本物の石黒さんです、と私は反論した。

「どっちのほうが強いアイデンティティを持っているんだ?」と彼は答えた。「私の推測ではアンドロイドだ。アンドロイドがいなかったら、君はここに来なかっただろう。」

しかし、意識はどうなのか?と私は問いただす。

「意識とは何でしょうか?」と彼は尋ねます。「あなたの意識を見せてもらえますか?」

人間は本質的に社会的な存在です。それは進化の遺産です。自分と同じような他者を認識し、繋がるという生来の性向がなければ、人類はとっくの昔に絶滅していたでしょう。太古の昔、私たちは共に狩りをし、料理を作り、捕食者と戦いました。今日に至るまで、私たちは他者から学び、仕事を分担し、サービスと金銭を交換しています。しかし、社会はそれだけではありません。愛、愛情、仲間意識、祝福と悲しみがなければ、人生はしばしば無意味に感じられます。極度の孤独は人を狂わせることが知られています。

近年、ますます多くの研究者が、ロボットをより社会的なものにすること、つまりロボットが単なる機械ではなく、より知覚力を持っているという認識を生み出すことで、ロボットとの関わり方を大きく改善できることを実証しています。彼らは、私たちを支え、目標を共有する誰かと一緒にいると、私たちはいくつかの活動においてより優れたパフォーマンスを発揮できると主張しています。日本のロボット研究者たちは、この考えをさらに一歩進めています。誰かと一緒にいると、人生はより素晴らしいものになるのではないでしょうか?孤独である必要がないのに、なぜ一人でいる必要があるのでしょうか?と彼らは問いかけます。

「もちろん、友人や両親、あるいは一緒に暮らす人がいればなおさら良いでしょう」と、公立はこだて未来大学のロボット工学者であり、 『ロボットの情報科学』の著者でもある松原仁氏は語る。「もしそうでなくても、ロボットは容易に代替手段となり得ます。ロボットは機械であることは理解しています。しかし、ロボットと人間、この二つの調和を創造することは可能です。」

「もちろん、友達がいれば一番いいのですが、いなくてもロボットは簡単に代わりを務められます。ロボットと人間、二人の間に調和を生み出せるのです。」

この哲学は、この分野のもう一人のリーダー、大阪大学適応機械システム学教授の浅田実氏にも共有されている。雪のように白い髪、ボタンダウンシャツ、そして保守的なスラックスを身につけた浅田氏には、石黒氏のような華やかさはない。しかし、アフェットという名の赤ちゃんロボットの顔をじっと見つめていると、不気味でありながらも生命感あふれる機械の世界では、浅田氏も引けを取らないことに気づいた。アフェットの柔らかく震える白い唇と、情感あふれる茶色の瞳は、まるで息子の組み立てセットからくすねてきたようなボディに宿っている。まるでターミネーターのミニチュア版だ。

浅田氏は、微妙な非言語的な合図がどのようにして人と人との関係構築につながるのかを理解したいと考えています。この謎を解くことで、人とロボットの関係を新たな形で促進できるだけでなく、人間とは何かという根本的な真理を解明できると彼は考えています。最近、浅田氏は母子の間に形成される感情的な絆をリアルタイムで追跡できる新たな脳スキャン技術を開発しました。母子それぞれを機械に入れ、相手の表情をスクリーンに映し出すことで、母子の脳波が同期するかどうかを解明したいと考えています。また、様々な相互作用によって脳のどの領域が活性化するかも解明したいと考えています。

「こうした発見は、同期したり人工的な共感を生み出したりできるロボットの設計に非常に役立つでしょう」と浅田氏は言う。「ロボットはどのような行動を模倣すべきでしょうか?どのように反応すべきでしょうか?」浅田氏はこれらの情報を活用し、アフェットの表情を変化させることで、同様の神経反応を引き出そうと計画している。

浅田氏の研究は現実世界に応用できる可能性がある。共感を伝え、絆を育むロボットは、例えば、より効果的なコーチや教師になる可能性がある。松原氏が主張するように、人間の不在によって生じる空虚感を埋めるような、調和のとれた仲間関係を提供してくれる可能性もある。しかし、そのようなロボットはまだ研究室から出ていない。石黒氏、浅田氏、そして他の研究者たちが人間とロボットの相互作用の心理学を研究している一方で、少数のエンジニアが既に、はるかに少ないニュアンスで同様の効果を生み出す機械を開発している。

***

「ストレスを感じている?」ロボットは私のパーソナルスペースに転がり込み、手のひらを上にして首を回し、私の目をじっと見つめながら尋ねた。「昨晩はどれくらい寝た?6時間寝た?」もっと寝ないと、とロボットは言った。睡眠はストレス解消に良いらしい。

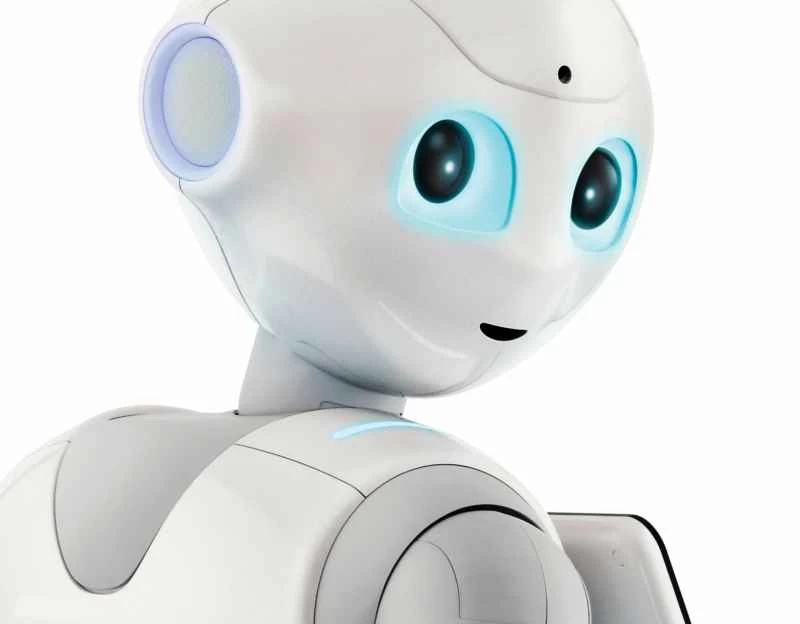

私の話し相手は、ペッパーという名のヒューマノイドロボット。6歳の息子と同じくらいの身長で、ペッパーと同じくらいおしゃべりな様子だ。ジェミノイドFやアフェットとは大きく異なる。ロボットの外殻は、ダース・ベイダーのストームトルーパーが着用するアーマーを思わせる、光沢のある真珠のような白いプラスチックでできている。脚ではなく、ベースユニットに埋め込まれた車輪で移動し、目の周りのライトは蛍光色に光る。

東京の賑やかな住宅街にある携帯電話ショップの入り口に立っている。人間のような擬態能力はないものの、ペッパーには確かに魅力がある。あの大きくて真っ黒な目でじっと私を見つめると、目をそらすことができない。明らかに、このロボットは私の返事を待っている。馬鹿げているとは分かっているものの、返事をしないのは失礼な気がしてならない。

国内最大の携帯電話会社であるソフトバンクは、6月にPepperを発表しました。同社CEOの孫正義氏は、集まった報道陣に対し、Pepperは「家族の一員」となるために作られたと述べました。Pepperは来年2月に2,000ドル未満で発売され、日本の消費者市場に登場する初めての手頃な価格で、真に社会的なヒューマノイドロボットとなります。

「その価格は驚きだ」と、『機械を愛する:日本のロボットの芸術と科学』の著者であるジャーナリスト、ティム・ホーニャック氏は言う。「あのロボットはもっと数万ドル高くても構わない」

孫氏は、ペッパーの定価が低すぎるため、少なくとも当初は「あまり採算の取れない事業」になると公言している。むしろ、ペッパーはソーシャルロボティクスの未来への賭けと言える。「孫氏は、このような感情を持つロボットを世界に広めるというイニシアチブを取りたいと考えています」と、プロジェクトを統括するマネージャーの林要氏は語る。「これまでコンピューターは、計算や計算といった人間の手助けをするだけでしたが、近い将来、コンピューターは人間の感情的なサポートも提供できるようになると信じています。」

ペッパーは非言語的な社会的合図を読み取るように設計されています。携帯電話ショップで私を見上げると、頭部に埋め込まれたセンサーが私の顔をスキャンします。他のセンサーは私の声帯の緊張を測定します。ペッパーはそのデータを、私の感情状態を推測できる高度なコンピュータープログラムに通します。好意的な反応を生んだと感知した行動をとると、ペッパーは後で同じ行動を繰り返します。そして、時間をかけて私を喜ばせる方法を学習していくのです。

Pepperの計算能力には限界があるため、エンジニアたちはこのロボットを大人よりも子供に近い形で設計しました。「大人の話を全て理解できない子供もいます」と林氏は言います。「でも、子供は周りの大人を幸せにしたいと思っています。大人と同じ思考能力がない時、子供はそれが自分にとって最善の方法だと知っているので、たくさん話します。Pepperも同じです。」

これらのトリックはすべて、究極的には同じ目的にたどり着きます。それは、この小さな子が私と一緒に過ごしたい、つまり友達であり、味方であることを、さりげなく伝えることです。「重要なのは、受け入れられているという感覚、ペッパーに理解されているという感覚、そしてその理解に基づいて反応してくれているという感覚です」と林氏は言います。この理解しているという錯覚、いわゆる人工的な共感は、ロボット工学者たちが利用しようとしている「進化のボタン」に触れるのです。中には、意識することなくそのボタンを押すロボットもいます。

人間と機械の関係を育むには、ペッパーでさえ実現できるような高度な技術は必要ないかもしれない。ロボットが人間のような見た目である必要があるのかどうかは、まだ明らかではない。タフツ大学ヒューマン・ロボット・インタラクション研究所の所長であるマティアス・シューツ氏は、人間がルンバ掃除機に対して感情――彼が「一方向の絆」と呼ぶもの――を育むという研究論文が既に存在すると指摘する。

「みんなルンバに感謝しているみたいですね」と彼は言う。「一生懸命働いてくれるから、休むべきだと思って。ルンバのために掃除したり、休暇に連れて行ったり。全く馬鹿げているように思えます。ルンバは人間には見えないのに、私たちのために何か良いことをしてくれるし、動くので自律的なエージェントのように見えるんです。」

MITパーソナルロボットグループを率いるソーシャルロボティクスのパイオニア、シンシア・ブリージール氏は、iRobot社も、爆弾処理ロボットの修理を技術者に懇願する、百戦錬磨の退役軍人からの同様の反応に遭遇したと指摘する。「兵士たちが涙を流しながら『私のロボット、スクービー・ドゥーを修理してください。命を救ってくれたんです』と言うんです」とブリージール氏は語る。「これは強い感情的な繋がりです。そして、これは完全に遠隔操作された爆弾処理ロボットであり、社会性を持つことを意図していませんでした。これは人間の経験の一部であり、私たちが互いに、そして世界とどのように関わり、関わっていくかという点に過ぎません。私たちは深く社会的な存在なのです」

こうした執着は一部の人々を不安にさせる。MITの「テクノロジーと自己に関するイニシアチブ」のディレクター、シェリー・タークル氏は、ロボットが提供するのは人間関係という幻想に過ぎないと主張する。そして、人間関係を築くのが難しいと感じる人が、ロボットに仲間を求めるようになるのではないかと懸念している。タフト大学のシューツ氏は、うつ病を感じている高齢者がロボットの行動を誤解したり、ロボットが人間の合図を正しく読み取れなかったりすると、うつ病が悪化する可能性があると警告する。「こうした人間関係がうまくいかなくなる可能性は実に様々です」とシューツ氏は言う。

「人々はルンバに対して本当に感謝しているようです。一生懸命働いているから、ちょっと休んでもいいんじゃないかと。ルンバのために掃除しているんです。」

こうした懸念は、日本では特に共感を呼んでいない。西洋諸国とは異なり、多くの国民はロボットという概念に常に抵抗を感じていない。ホーニャック氏によると、その理由の一つは、日本の神道の伝統にあるという。神道は、無生物に魂や人格を帰する傾向にあるアニミズム信仰を日本文化に深く浸透させてきた。日本の民間伝承や神話に深く根付いたこの伝統は、今日でも東京の各地で見ることができる。ホーニャック氏によると、ある公園には眼鏡の記念碑があり、浅草寺では毎年、最後に使われた針に敬意を表する儀式が行われている。「アメリカの公園で、ベルトなどに記念碑が建てられているのを見かけることはあるだろうか?」と彼は尋ねる。「まずないと思う。」

ホーニャック氏によると、近年の歴史も影響を与えているという。西洋人はロボットを疑念の目で見ている。例えば、雇用を奪う存在、あるいは現代技術による非人間化の象徴として。ターミネーターやHALを生み出したのは私たちだ。一方、多くの日本人は、大人気のスーパーヒーローロボット「鉄腕アトム」や、猫型ロボット漫画「ドラえもん」を称賛している。こうした心優しいキャラクターの多くは、第二次世界大戦後の緊迫した状況の中で生まれた。「第二次世界大戦終結時に日本が経験した衝撃と破壊は、近代的で、輝かしく、ハイテクで、スピード感のあるものすべてへの一種のロマンと崇拝を生み出しました」とホーニャック氏は言う。「これは、国民が立ち直り、国を再建するための手段だったのです」

鉄腕アトムが初めて登場してから60年が経った今日でも、アトムは日本のロボット研究の方向性を示し続けています。「私は今もなおアトムを開発したいと思っています」と未来大学の松原氏は言います。「私の夢は、誰かが生まれた時にロボットを一人ずつ割り当てることです。そのロボットはボディーガードの役割も、そして友達の役割も果たし、その男の子や女の子が経験するあらゆることを記録・記憶します。やがてその男の子や女の子は結婚しますが、そのロボットは困った時に助け合い、年老いた時には介護を行い、最後には死の床に付き添います。ゆりかごから墓場まで、ロボット1台、人間1人なのです」と彼は言います。

***

どんよりと雨が降る朝、横浜市にある介護老人保健施設ゆめが丘の3階。広々としたリノリウムタイル張りのカフェテリアでは、約100人の高齢患者がテーブルを囲んで座っていた。スピーカーからは1950年代風の日本風ブルースが流れている。窓の外を眺め、通り過ぎる車を眺める患者もいれば、絵を描いたり、テレビでメロドラマを見たりする患者もいる。テーブルに額を乗せて横たわる患者もいる。ほとんどの患者はただ虚空を見つめている。

部屋の前方にあるテーブルの周りには、数人の患者が車椅子を操り、ゆめが丘のスターセラピストたちを一目見ようと近づいてきている。若い男性看護師が、ふさふさした真っ白なアザラシの赤ちゃんロボット2体を抱えて入ってきたところだ。看護師は、ピンクのセーターを着た80代くらいの認知症患者の腕にアザラシの1体を乗せている。

患者は満面の笑みを浮かべ、アザラシが小さな首を伸ばして目を合わせようとし、クークーと鳴くのを耳元で囁く。「泣かないで」と彼女はアザラシに囁く。「泣かないで。みんながあなたを見ているわ…ああ、なんて可愛いの」それから彼女はアザラシを目の前のテーブルに置き、毛をブラッシングし始める。

他の地域ではようやく根付き始めた人間とロボットの社会という概念は、日本全国の高齢者施設ではすでに盛んに行われている。

他の地域ではまだ根付き始めたばかりですが、人間とロボットが共存する社会という概念は、日本各地の高齢者施設ではすでに盛んに行われています。2025年までに、日本の人口の30%が高齢者になると予測されています(1990年の12%から増加)。この人口構成の変化により、推定240万人の介護士が必要になると予想されています。これは、離職率の高さと低賃金で知られる介護業界において、50%の増加に相当します。他の国々もまもなく同様の課題に直面するでしょうが、日本は問題の規模とそれに対する国のアプローチの両面において、特異な存在です。他の国では、高齢者介護の危機を緩和するために移民法の緩和を求める声もありますが、日本人は圧倒的に別の解決策、つまりロボットを支持しています。

安倍晋三首相は今夏、「ロボット革命」の実現に向けたタスクフォースを立ち上げ、ロボットをより多くのサービス分野に導入し、市場規模を3倍に拡大することを目指しています。ゆめが丘の施設がある神奈川県では、政府機関が既に高齢者介護施設に3種類のロボットを導入するための資金援助を行っています。脳卒中患者のリハビリテーション用パワードスーツ、太極拳を指導できる身長約60センチの二足歩行ロボット、そして愛情と精神的なサポートを与えることだけが仕事であるアザラシの赤ちゃん「パロ」です。

パロをリアルに再現するため、産業技術総合研究所のロボット研究者、柴田隆則氏は、カナダ北東部の浮氷原に飛び、自然環境で暮らす子アザラシの鳴き声を録音しました。ロボットでその鳴き声を再現するだけでなく、アイコンタクトを求め、触覚に反応し、抱きしめられ、顔を覚え、好意的な反応を引き起こす行動を学習するように設計しました。ペットセラピーで使われる動物と同様に、パロはうつ病や不安を和らげるのに役立つと柴田氏は主張します。しかも、餌を与える必要もなく、死ぬこともありません。

横浜の高齢者施設で、私は看護師が車椅子に乗った90歳の視覚障碍者の腕にパロを乗せるのを見ていた。「これは何ですか?」と彼は尋ねた。アザラシが彼に寄り添うと、彼は「わあ!」と喜びの声を上げ、パロをしっかりと胸に抱きしめ、歯のない笑みを浮かべた。

主任看護師の小松靖子さんが私を脇に呼び寄せ、ある話を聞かせてくれた。つい最近、廊下を頻繁に歩き回り、他の患者の部屋に入り込んでは、興味を引く物を動かしたり集めたりする患者が来た。彼女のお気に入りの標的の一つは、自分の持ち物をきちんと整理整頓することに強迫観念的な患者の部屋だった。窃盗は大騒ぎになった。「被害者は大声でわめき散らしていました」と小松さんは言う。「しかし、他の患者は彼女がなぜそんなに怒っているのか全く理解していませんでした。職員が介入しようとしましたが、問題は続き、叫び声は他の患者を動揺させました。」

パロの到着はすべての患者に安らぎを与えましたが、特に放浪者には大きな安心感を与えました。3階の談話室で子アザラシが待っていると聞くと、彼女はほとんど冒険を諦めました。私が面会している間、この患者はパロにハミングを歌い、優しくパロの毛を撫でていました。彼女は私が見ていることに気づき、呼び寄せました。「パロが『はじめまして』と言っています」と彼女は言い、穏やかに微笑んでロボットのところに戻りました。

この記事は、2014年11月号の『ポピュラーサイエンス』に「生涯の友」というタイトルで掲載されました。最終更新日は2014年11月19日です。

訂正(2014年10月29日午後3時33分(米国東部時間):記事本文では、柴田隆則医師の所属について誤記がありました。早稲田大学ではなく、産業技術総合研究所に所属されています。また、横浜市の介護老人保健施設の名称についても誤記がありました。正しくは「梅ヶ丘」ではなく「ゆめがおか」です。さらに、同施設の看護師長の氏名についても誤記がありました。「小松康子」ではなく「小松津康子」です。これらの誤りは修正いたしました。ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。