マーティン・マンが執筆したこの記事は、1962年9月号の『ポピュラーサイエンス』誌に掲載されました。キューバ危機のわずか1か月前に発表された「人類最後の大爆発」は、いわゆる終末兵器が地球上の人類を滅ぼす可能性を、恐るべきほど詳細に描いています。

警備をすり抜けて、新たな恐るべき兵器、終末爆弾に関するヒントが漏れている。これは究極の形で世界を滅ぼすために設計された巨大な爆弾だ。人類にとって全く新しい種類の危険を招き、その深刻さは計り知れない。これは単に巨大でより恐ろしい爆弾というだけではない。かつてないほど究極の兵器なのだ。地球全体を、数個のボタンを持つ数人の人間のなすがままに操ることができるのだ。

最初のヒントは昨秋のロシアのA核実験だった。今春の米国の実験も同じ方向を示しているかもしれない。終末爆弾が現在開発中であると公言する当局者はいないだろう。しかし、演説でわずかに発表された内容は、水素爆弾に関する公表された事実と合致している。複数の科学者が既にこのジグソーパズルのピースを組み立て、説得力のある詳細で記録された全体像を描き出している。

彼らが予見する終末爆弾は軍事兵器ではない。そのような爆弾は戦争に勝つために使うことはできない。味方全員が殺されるからだ。むしろ、悪質な脅迫を許すことになる。それは、銀行強盗が振りかざすニトログリセリンの瓶――窓口に歩み寄り、金を受け取らなければ自分も含めて全てを爆破すると脅す男――の国際版となるのだ。

総力戦は完全な自殺行為となるのだろうか?核シェルターは無用なのだろうか、それとも無用どころか、もっとひどいものなのだろうか?二流の暴君が、宇宙の破滅を脅迫することで、全世界を脅迫できるのだろうか?

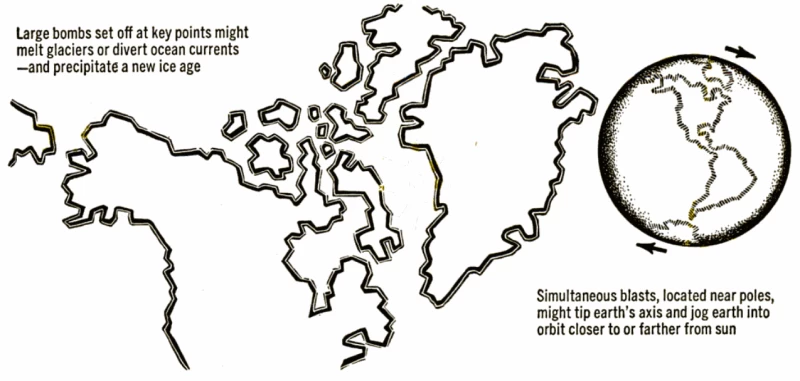

ハーマン・カーンは、血も凍るような著書『熱核戦争論』の中で、終末論に言及しました。彼は世界の終末をもたらす3つの技術的な方法を概説しました。

- 気候を劇的に変化させます。

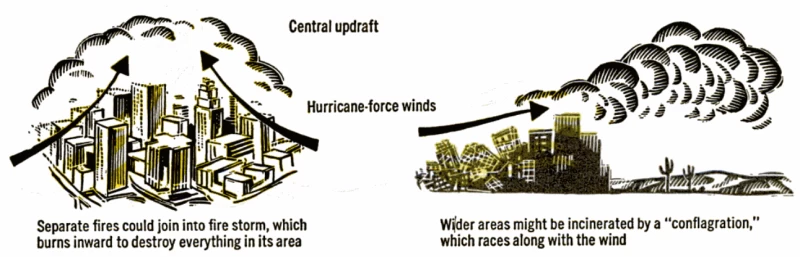

- 地球規模の大虐殺ですべてを焼き尽くす。

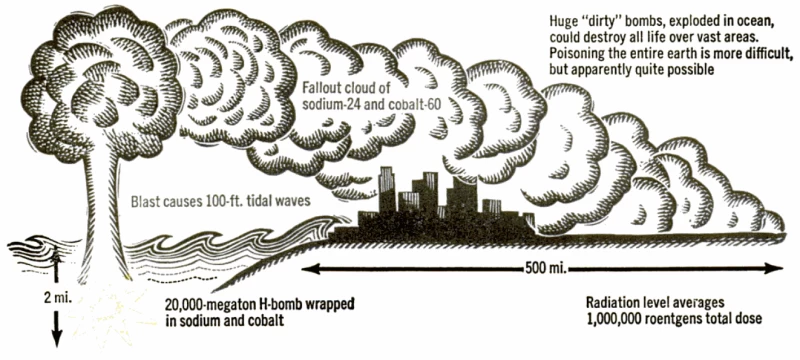

- 放射能ですべての生き物を殺す。

『ドゥームズデイ・ナンバー1』は、現時点では純粋なSFです。(実際、これは現在アメリカで上映中のイギリス映画『地球が燃える日』のプロットのベースになっています。地球の軸が傾き、衝撃的な効果を生み出します。)

しかし、他の 2 つの計画は科学者によって検討されています。

最初に登場するのは、終末爆弾ほどではないが、国家を破壊する爆弾であり、一撃で国家全体、ひょっとすると大陸全体を消滅させる可能性がある。

最終的に、国家破壊兵器は、人類に終末の幕を下ろす可能性のある真の終末兵器へと「改良」されるだろう。

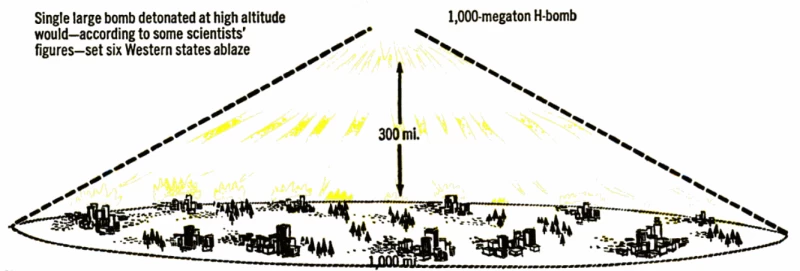

どれくらい大きいと言えるのでしょうか?国家破壊兵器は、巨大な水素爆弾から始まります。非常に大きく、爆発力は1,000メガトン(TNT火薬10億トンに相当)です。ロシアは現在、120メガトンの「装置」を保有しています。これは昨年秋に試験されましたが、鉛のジャケットで防護されているため、実際の爆発力は58メガトンに抑えられています。つまり、国家破壊兵器に必要なのは、既存のものの10倍だけです。これはかなり容易なことです。どんなサイズの爆弾でも作ることができます。限界はありません。

爆薬の使用量が増えれば増えるほど、爆発の規模は大きくなります。残念ながら、爆薬は、少なくとも現代の軍事予算の規模では、安価で入手しやすいものです。それは重水素、つまり普通の水から分離できる特殊な水素です。

重水(重水素)は現在、多くの国で商業生産されています。1ポンドあたり20ドルから30ドルで販売されています。1,000メガトンの爆弾には50トンの重水が必要で、これは数百万ドル相当の価値があります。この規模の爆弾は、単に破壊力が増すだけでなく、全く新しい種類の恐怖を引き起こす可能性があります。

世界を焼き尽くす方法。水素爆弾の驚異的な威力は、主に熱として放出される。まるで地球の近くで照らされた小さな太陽のようだ。広島上空で爆発したわずか2万トンの原爆でさえ、直径1マイル(約1.6キロメートル)の範囲に火災を引き起こした。

爆弾が大きくなればなるほど、発生する熱量も大きくなります。しかし、それだけではありません。爆弾の使い方も大きな違いを生みます。

地表または地表付近で爆発が起こると、空気が熱せられ膨張し、あらゆるものを粉々に吹き飛ばします。爆発は広い範囲を粉砕しますが、大陸や州を粉砕することはありません。

爆弾が非常に高い高度で爆発した場合、爆風を発生させる空気は存在しません。しかし、空気がなければ熱は吸収されません。熱は光のように、遮られることなく大気圏上空を非常に長い距離を直線的に伝わります。そして、まるで爆弾が頭上のあらゆる場所に存在しているかのように、広大な範囲にわたって地面を焦がします。

記事の残りの部分は、1962 年 9 月号の『Popular Science』誌で読んでください。