究極の休暇――宇宙ステーション「ミール」での6ヶ月間の滞在――から帰還して以来、アレクサンドル・ポレシュクは日常にほとんど我慢がならなくなってしまった。10年経った今でも、モスクワ郊外の荒涼とした住宅街にあるトヨタのディーラーで、紅茶を飲みながらタバコの箱を弄り、整備場から愛車が出てくるのを待つこの元宇宙飛行士には、どこか抑えられた落ち着きのなさが漂っている。

ロシアの新興企業家階級と呼ばれる男たちの小さな集団が、まるで保育園の父親のように、窓際に肘を突き合わせて立ち、ピカピカのカローラを心配そうに見守っている。ほうきのような口ひげを生やし、テクニカラーのセーターを着た51歳のポレシュクに気付く者はいないようだ。だから誰もこう問うことはない。「ちょっと待てよ。無重力下で機械の奇跡を起こし、喘ぎ声をあげるミールを15年間も動かし続けた宇宙飛行士は、自分の車を自分で修理できるべきではないのか?」

「私にとって車は移動手段であって、時間をつぶす手段ではない」とポレシュクは緑色の目を輝かせながら言う。これは、かつてのソ連の格言「車は移動手段であって、贅沢の手段ではない」を引用したものだが、資本家層が拡大する新しいロシアでは、この言葉はますます意味をなさなくなってきている。

ポレシュクは今、宇宙に行った時とは別人だ。低地球軌道で、彼の内面の何かが永遠に再調整された。「極限環境に身を置くと、精神状態が変わります」と彼は言う。「地球は思っていたほど大きく感じられませんでした。環境問題の兆候を目の当たりにし、人間の意志がいかに創造的にも破壊的にもなり得るかを思い知らされます。まるで宇宙の実体粒子になったような気がします。もはや、自分が生まれた場所に属していないのです。」

宇宙ファンなら、ポレシュク氏をミール13号ミッションのフライトエンジニアとして記憶しているだろう。1993年の6ヶ月間の宇宙飛行で、彼は10時間に及ぶ船外活動を行い、その後9回のスペースシャトルの訪問で使用されることになるドッキングアセンブリの試験を行った。このミッションはポレシュク氏にとって最初で最後のミッションだった。ソ連の崩壊によりソユーズ宇宙船の座席割り当てが混乱し、後に国際宇宙ステーションへの搭乗が決定したものの、「もっと若い宇宙飛行士が宇宙飛行を待っていると感じた。それに、私にはもう十分仕事がある」とポレシュク氏は語った。

ロシア宇宙計画には典型的な職場が一つあり、ポレシュク氏は四半世紀にわたりそこで活躍してきた。それは、ロシアの国家宇宙戦略の中枢とも言えるRSCエネルギアだ。エネルギアの設計局で上級試験技師を務めるポレシュク氏は、宇宙で自らが行っていた作業、つまり、現場での精密な修理と組み立て技術を監督している。ロシア宇宙計画において、彼ほど詳細かつ直接的な機械知識を持つ者はいないかもしれない。

歴史家が人類を宇宙へと駆り立てた動機を列挙する際、国家の誇りは常に上位に挙げられる。米国の宇宙戦略の立案者は、ナチスのためにロケットを設計したヴェルハー・フォン・ブラウンである。(彼は時代をはるかに先取りしていたため、戦後、ソ連が彼のV-2ロケットを発見した際、驚嘆した技術者たちは「あり得ないことだ」と評したほどである。)フォン・ブラウンの最も明白な遺産は、月面に残された靴の足跡を除けば、宇宙探査は州間高速道路や原子力発電のように、民間部門に委ねるには規模が大きすぎて困難を伴うプロジェクトの一つであるという信条である。10年前まで民間企業がほとんど存在しなかったソ連は、まさにフォン・ブラウン流の先駆者だった。その先駆者は、エネルギア社の創設者セルゲイ・パブロヴィチ・コロリョフ(1907-1966)であった。

コロリョフがソ連の宇宙計画を独力で立案したというのは誇張かもしれない(それはビザンチン体制であり、異なる政治的影響力を持つ男たちが主導する、競合する計画がいくつもあった)。しかし、ソ連の偉大な「初」の偉業には、彼の功績が随所に残されている。世界初の人工衛星、人類初の宇宙飛行、宇宙遊泳、女性初の宇宙飛行(そして、死後には世界初の宇宙ステーション、宇宙ドッキング、宇宙における最初の大惨事も)だ。これらすべては、縁故主義、技術的制約(宇宙開発競争の初期、コロリョフのエンジニアたちがロケットの軌道計算を手作業で行っていたという強烈なイメージ)、競合する2つのソ連の月計画の甚だしい非効率性、そしてコロリョフが地上に降り立つまで誰もロシアの宇宙システムの主任設計者の正体を知ることができなかったほどの組織化されたパラノイアといった、数々の困難な障害があったにもかかわらず実現したのだ。

「彼の苦悩と喜びは信じられないほど多岐にわたりました」と、コロリョフに個人的な恩義があるポレシュク氏は言う。1961年のユーリ・ガガーリンの歴史的飛行の後、宇宙飛行士には軍のテストパイロットだけでなく、エンジニアや科学者も含まれるべきだという考えを提唱したのはコロリョフだった。そして、ソ連の宇宙計画が絶頂期を迎えた頃、コロリョフは癌で亡くなり、すべてが一変した。その瞬間、ロシアの宇宙における目標と、それを達成できる能力の間に乖離が生じたのだ。もしコロリョフが生きていたら?「我々は月を手に入れていただろう」とポレシュク氏は言う。「そのことに疑いの余地はない」

モスクワの自動車ショールームで突然、天井の照明が消えた。ポレシュクはまるでまだミールに乗っているかのように、反射的に椅子から飛び上がり、問題に対処しようとした。近くのテーブルにいた何人かが彼の会話を盗み聞きしていたが、彼らの表情は読み取れなかった。彼らは畏敬の念を抱いている様子は全くない。ソ連の小学生が過去から現在に至るまで、すべての宇宙飛行士の名前を知っていた20年前なら、きっとそうだっただろう。むしろ、宿題より少し面白いディスカバリーチャンネルの番組を見ているティーンエイジャーのように、漠然と好奇心を抱いているように見える。

ロシアでは、アメリカと同様に、宇宙飛行士は英雄的な輝きを失っている。「私の時代、航空宇宙分野の私たちは単なる熱狂者ではなく、国家に支えられていました」とポレシュク氏は言う(高額な報酬に支えられていたという意味だ)。今日、若いロシア人が宇宙工学の道に進むのは、宇宙飛行士を夢見ているからでも、宇宙が好きだからでもないとポレシュク氏は言う。「このハイテク訓練が他の分野でも役立つという理解を持っているからです」。彼は紅茶を一口飲む。「若者たちは、仕事を通して国家への誇りを満たすことができるという考えを失ってしまったのです」

ロシアでフォン・ブラウン派、あるいはコロレフ派でいるのは大変な時代だ。

エネルギア本社では毎週水曜日に各部門の責任者が集まり、一人ずつそれぞれの問題を持ち出す。「経済学者たちは資金がないと言う」とポレスチュク氏は言う。「工場の現場の人々は部品不足に不満を漏らしている」。ソ連崩壊後の経済崩壊により、宇宙計画は突如として国費負担から無資金へと転換し、独立したロシアは渋々ながら市場に飛び込んだ。エネルギアは現在、株主が半分を所有する半民営企業となっている。この決定は、いかにイデオロギー的に不快なものであったとしても、厳しい10年間を乗り切ることができた。エネルギアの歴史的な宿敵であり、主力ロケット「プロトン」の製造元であり、国による完全支援の最後の砦であるフルニチェフでさえ、ロッキード・マーティンやボーイングといった国際的なパートナーとの交渉を余儀なくされている。

ロシアは今や、メフィストフェレスのような取引を繰り広げている。苦労して得た専門知識を、最高額を提示した相手に日常的に売り渡しているのだ。ある週はソユーズ宇宙船の搭乗希望者ランス・バスを生物医学問題研究所で医療検査にかけたかと思えば、次の週はスターシティにあるガガーリン宇宙飛行士訓練センターの遠心分離機でヨーロッパ人宇宙飛行士を回転させる。ロシアの雇われ頭脳のイメージは、もはや決まり文句となっている。映画「アルマゲドン」では、宇宙飛行士が宇宙ステーションの計器盤をハンマーで叩いて修理する。「1000ドルだ」と彼は宣言する。「ハンマーを1回叩くだけで1000ドルだって?」とアメリカ人の同僚が驚いて尋ねる。「ああ。叩くだけで1ドル、叩く場所を知っているだけで999ドルだ」

ロシア人はどこで叩けばいいのかを知っている。しかし、かつては国家から心地よく「暖められた」と感じていたベテランエンジニアたちが、今ではプーシキン広場の夜勤でタクシー運転手の4分の1の給料しか稼げない状況に陥っていることを考えると、それはさほど慰めにはならないかもしれない。至る所で、偉大なコロリョフ時代が終わったことを思い起こさせるものがある。かつてパレードの日に赤の広場を轟音とともに駆け抜けていた大陸間弾道ミサイル(ICBM)は、今では市場価格で外国の衛星を打ち上げている。コスモノーティクス誌のような由緒ある機関は、民間資金によって維持されている。そして、ジャーナリストがベテラン宇宙飛行士にインタビューしたい場合、彼らは時に報酬を要求する。新しい市場経済では、自分の記憶さえも含め、すべてが交渉可能だと思い込んでいるのだ。

こうしてロシアは、世界で最も純粋な国営宇宙計画から、世界で最も商業的な宇宙計画へと変貌を遂げた。しかし、1991年にソ連が崩壊した時、フォン・ブラウンの衝動も消滅したと言うのは正しくない。ロシアの宇宙科学者たちは、アメリカ、フランス、カナダから、揚げ物料理人ではなく一流科学者にふさわしい賃金で誘致されてきた。エネルギアを去った科学者もいたが、頭脳流出は予想ほど深刻ではなかった。「他ではるかに良い条件を提示されても、航空宇宙産業を決して去らない人々がいます」とポレシュク氏は言う。「私はこうした人々を深く尊敬しています。」

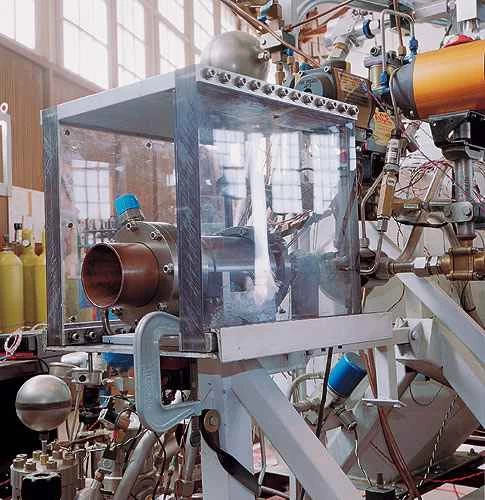

エネルギア社のエンジニアたちは、依然として壮大な計画を描いている。「火星への飛行計画に取り組んでおり、月面基地の建設、ラグランジュ地点に観測所を設置して小惑星を探知し、惑星間工場を建設することも検討しています」とポレシュク氏は語る。生物医学問題研究所は、欧州宇宙機関(ESA)の資金援助を受け、200万ドル規模の隔離室実験を計画している。2006年には、少数の科学者が450平方フィート(約43平方メートル)の隔離室に1年半滞在する予定だ。これは、火星ミッションのクルーがどのような経験をするかをシミュレートする試験運用となる。

多くの人々が十分な食料を得られない国では、火星ミッションは優先事項のトップではない。しかし、多くのロシア人にとって、フォン・ブラウンの壮大な夢こそが唯一持つ価値のあるものだ。「私は宇宙征服という理念の愛国者です」とポレシュクは言う。

民間投資で宇宙開発を開拓しようとするオニール流のカウボーイたちはどうなるのだろうか? クルニチェフ宇宙基地の船首のような顎を持つ副所長、デニス・ピヴニク氏は首を横に振る。「国、政府に頼らざるを得ません」と彼は言う。「民間資金で宇宙開発の資金を調達することはできません。絶対に無理です」

では、国家的なプログラムはどうだろう。ただし、あまり征服主義的ではない、もっと思索的なプログラムがいいだろう。火星を仮想的に探査するというサガニスト的なアイデアはどうだろうか?「もしかしたら、最終的には人工知能のおかげで、人間の代わりになるかもしれない」とポレシュク氏は言う。「火星に行くことさえできるかもしれない。でも、なぜそうする? なぜ仮想的に火星に行くべきなのか?」安全だから?「マスコミは安全に対する過剰な要求を過度に煽っている」とポレシュク氏は顔を赤らめながら言う。「各国はソファに寝そべっている人々の言うことに耳を傾けすぎている。彼らは何も知らない愚か者だ。これは、あらゆる疲弊した文明に共通する特徴だ」